ぼく自身が高校入学時に、問題を自力で解いて爽快感があった

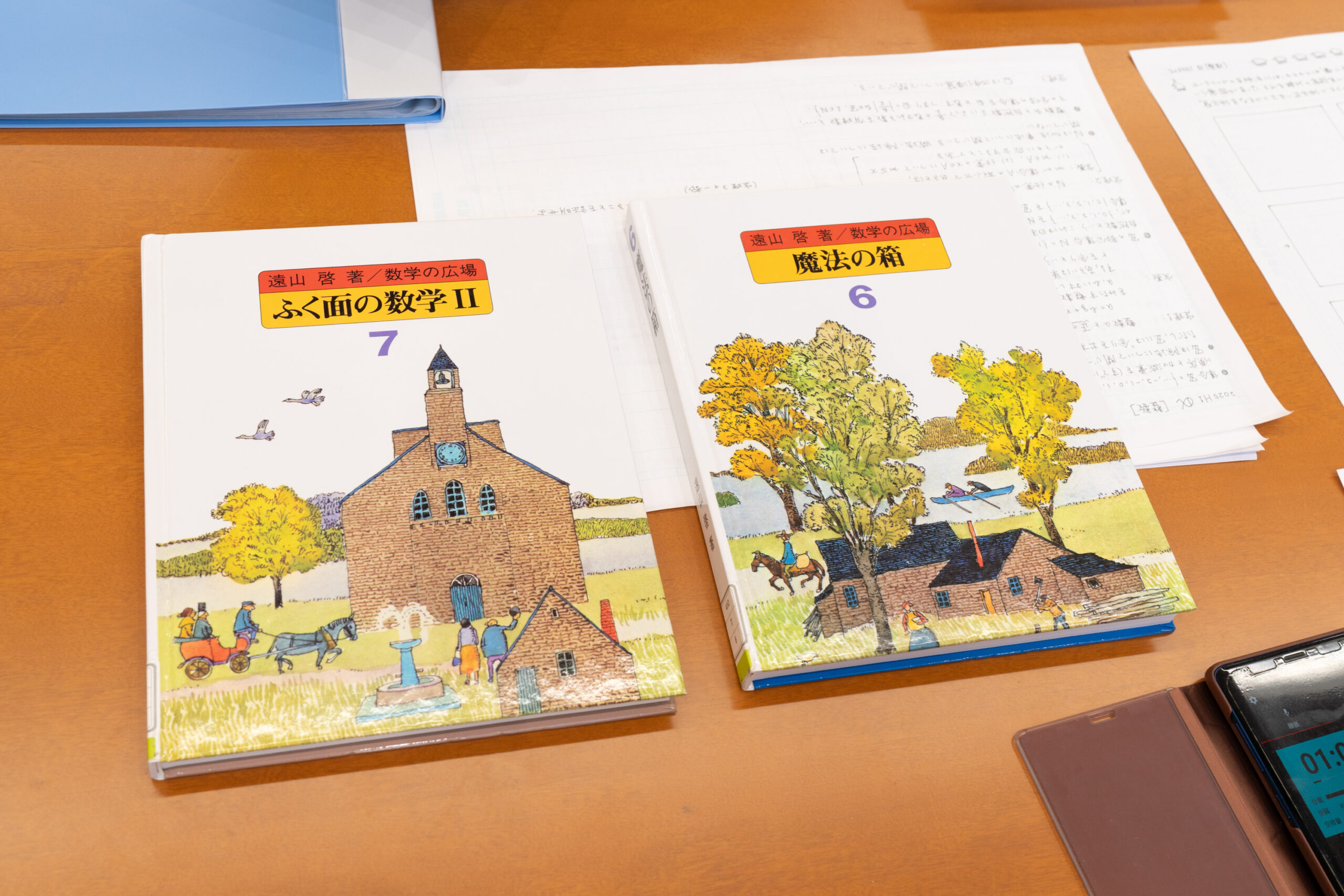

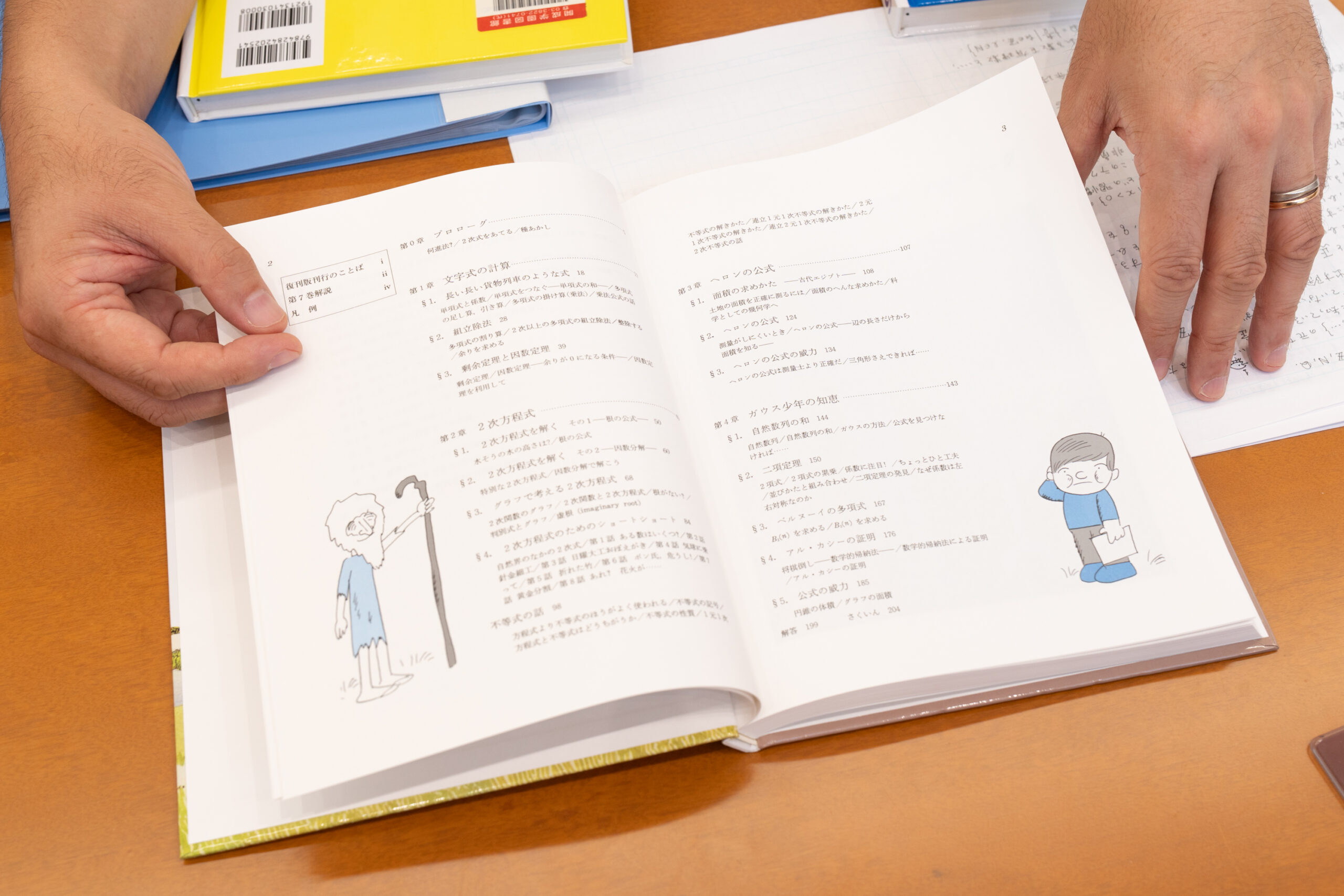

数学の教師という今の職業につながるいちばん最初の思い出は、中学校の図書館で遠山啓さんの『数学の広場』(日本図書センター)という本に出合ったことです。数学者のおじいさんと子どもたちの会話形式で、数学の世界が案内されるのですが、おじいさんがむちゃくちゃ楽しそうに数学について語る姿にすっかり心をつかまれてしまいました。「数学って面白いな」ではなく「数学ってこんなに楽しく語れるんだ、面白そうだな」。思えばこのとき、ぼくは数学について喋る人=数学教師への道を歩き始めていたのかもしれません。

数学科を選んだのは、紙と鉛筆があれば研究ができるのが魅力だったから。数学という学問のすごさを今ほどわかっていなかったとはいえ、何かありそうだなと感じていて、そこがつかめないうちにやめるのは嫌だったということもあります。

中学卒業後は、編入試験を受けて私立武蔵高校へ。武蔵中学から進級してきた人と机を並べることになったわけですが、学力の差や学習に対する経験値の差がかなり大きく、最初はついていくのに必死でした。

入学後まもない頃、授業で二次方程式の解の配置の問題を解くことになりました。解法のテクニック的なことを何も知らないぼくは、やみくもに解の公式にあてはめてゴリゴリ計算をしていく。でも途中でわけがわからなくなり、聞きかじった方法を試してみるなど、とにかくいろいろやってみて、曲がりなりにも自力で正答を得ることに成功。このとき、ものすごい爽快感があり、「あー面白かった」と思わず声が出ました。数学の問題を解いてこんな気持ちになれるのかと驚いたことを覚えています。

その後、授業が進むなかで、この問題をクラスメートが二次関数を用いて鮮やかに解くのを見て、世の中にはなんと頭のいい人がいるのかと心から感心するも、その直後に、中学からあがって来た連中はみなこの解法が既習だったことを知らされます。

なんだかバカバカしい気もしたけれど、結果的には自力で戦ったことで腕力もついたし、授業でスマートな解き方も学べたし、これはこれでよかったのかなと思いました。

高校時代は、数学はもちろん好きでしたが、西遊記や聊斎志異を読んだらおもしろかったのでそこから中国古典文学にも興味を持ちました。もしも数学科に進んでいなかったら、古い漢文を読んだりしていたと思います。

数学科を選んだのは、紙と鉛筆があれば家の中でも研究ができちゃうところが魅力だったことがひとつ。それから、数学という学問のすごさを今ほどわかっていなかったとはいえ、何かありそうだなと感じていて、そこがつかめないうちにやめるのは嫌だったから。自分にはこれができるはずというプライドがいい方向に働いてくれたのだと思います。

こうして振りかえると改めて思い知らされますが、やはりぼく、数学が好きだったのでしょうね。選択にあたって、どうでもいいや、と言ってみたり、成りゆきに任せたりしてきたようでいて、実は心が動く方へ歩いてきたのかもしれない。そんな気がしています。

中学校の図書館で出合った『数学の広場』(遠山啓著、日本図書センター)。

数学者のおじいさんと子どもたちの会話形式で、数学の世界が案内される。

開成生って優しくて正直なんですよ、大事だと理解してくれる

修士課程を修了してすぐ開成へ。着任した直後は、数学に興味を持たせるためならどんな卑劣なことでもやるぞ、と意気込んでいました。たとえば、関数の授業で、物事が変わっていくということを伝えるために、ボードレールの詩の一節を無理矢理引っ張ってきて、いそいそとプリントに書いたり。なぜかというと、関心を持ってくれさえすれば、開成生のポテンシャルなら大丈夫だと思っていたから。

ただこれがなかなかうまくいかず、この学校は「こっちに来なさい」「これをやりなさい」みたいなモデルではダメなんだということをまもなく悟ることになりました。彼らには「こっちが大事だよ」と指し示すぐらいがちょうどいいとわかるまでには数年かかったかな。確かに大事だと自覚すれば、あとは自動的に努力できる生徒が揃っているのだから、当然といえば当然なのですが。

そして、いつの頃からか、自分はただ一所懸命やればいいという境地になりました。これぐらいのことをやらないとなめられるとか、一応ビビらせてやろうとか、その逆で、こいつらにはこれで十分だろう、みたいな態度がちょっとでも見えると、彼らは敏感なのですぐ反発する。でも少々下手くそでも、ちょっとやりすぎでも、一所懸命であることさえ伝われば、「あの人はこれを伝えたいんだ」「これが大事なんだ」と察してくれるのです。開成生って、優しくて正直なんですよ。

伸びてゆく芽を潰さないように、価値観や常識を押しつけない

開成生の数学の力は上も限りないし、下も案外います。すばらしいポテンシャルを持っている人であっても、今できることがそんなに多いわけではありません。伸びてゆく芽を潰さないように価値観や常識を押しつけることなく、将来を見据えて筋よく説明をしなければ。それは電極を持って脳の中をいじるのと同じくらいの緊張感を持ってやらなければならないことだと思います。

さきほども言いましたが、ぼくは授業中ほとんどの時間、基本的なことをしゃべっています。「基本的」というのは「易しい」ということとは違います。どちらかというと、「難しい」ことのほうが多いかもしれません。

ポイントは、基本的なことを、それが易しくても難しくてもすべて話す、ということではないでしょうか。易しいからカットしたり、難しいから省略してしまったら、ある能力層の生徒を置き去りにしてしまうことになります。彼らに対してそんなことをする必要はありません。もし必要性を感じるとしたら、それは彼らの知性を信頼していないのです。

彼らは仲間たちのさまざまなありようをゆるやかに肯定しつつ日々を過ごしています。わからないからといって拒絶したり、簡単すぎると思ってばかにしたり、ということは彼らにはないことなのです。

とはいえ、高い知性を持った彼らであっても、まだまだ見えていない数学の世界やその仕組みがあります。それが見えているぼくには彼らに対して責任がある。だから彼らには、将来新しい世界に旅立つためのカギ、ドアの所在、利用できる前兆などをなるべくたくさん示していかなければ、そう思いながら毎日教壇に立っています。

すばらしいポテンシャルを持った生徒であっても、今できることがそんなに多いわけではありません。伸びてゆく芽を潰さないように価値観や常識を押しつけることなく、将来を見据えて筋よく教えていく。緊張感を持ってやらなければならないことだと思います。