数学だけにできることって、いったい何なのか

これから伸びていく人たちのために、数学にできることは何か―――と、かれこれ30年近く考え続けてきました。

よく言われるのは、「論理的思考力を養う」とか「情報を整理する力をつける」といったことでしょうか。でもそれって数学に限らず他の学問をやっても磨かれる力ですよね。だとしたら、数学だけにできることっていったい何なのか。

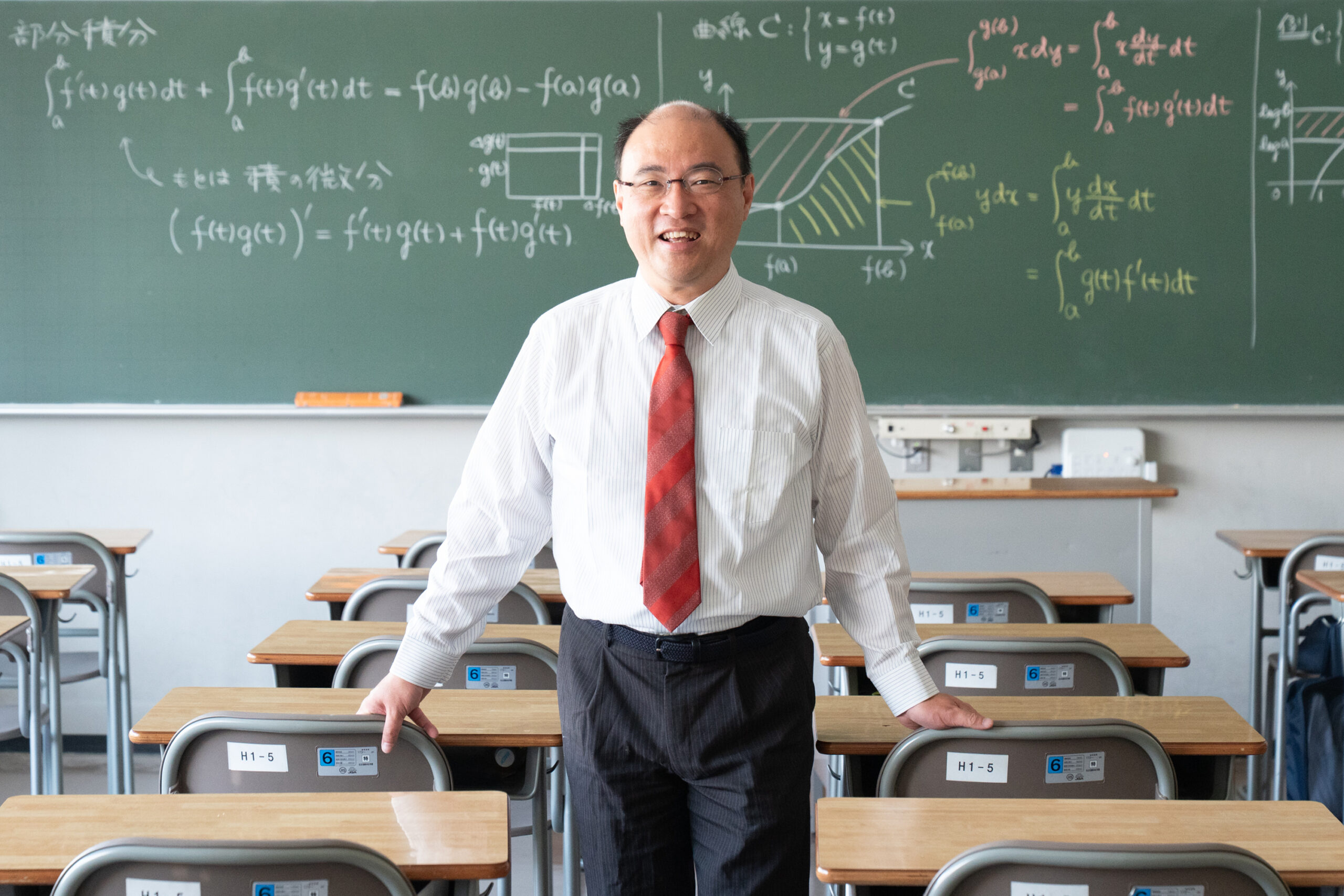

京都大学大学院理学研究科を経て、24歳で開成に着任。本を読んでいないと生きられないタイプで、夢は自宅に書庫を持つこと。読書によって蓄えたムダな知識をぜいたくに用いて、笑いを取ることが好き。趣味は、ピアノ演奏、世界の将棋、手品、占い、広島カープの応援、神話や妖怪話、落語、折り紙や紙工作など多すぎて、寝る時間がない。目下の悩みは、52歳の現在も気持ちは若輩者のままなのに、発した言葉が思いがけず重く響いてしまうこと。よく言うセリフは、「理知と優しさを併せ持て」「謙虚と誇りは同じこと」。

その答えについて、ぼくは今こんなふうに考えています。

数学だけにできること、それは、論理や約束事が100%通用して、最後まで結論が出る整った世界を示すことではないか、と。

誰にとっても明らかな論理を積み重ね、そこで得た知見をさらに積み重ねていくうちに、合理的に導き出される未知の問題の答え。なるほど!という発見の快感は、数学の醍醐味でもあるし、世の中は案外理屈通りに動くんだという気づきにもつながるでしょう。それは、これから未知なる世界を進んでいくときの手立てになるかもしれません。

現実の社会は複雑化する一方で、最初から最後まで100%理屈通りにコトが進むなんてまず考えられません。社会科学系の研究の場合、社会情勢や政治から完全に自由になることは難しいでしょうし、時の流れにも大きな影響を受ける、偶然の要素もたくさん入ってきます。歴史や文学の世界も同じで、人によって、あるいは時代によって、解釈には大きな揺れが生じます。

ところが、数学はどうでしょうか。

古代ギリシャの時代に証明された定理の価値は2千年の時を経た今も、いささかも色褪せることはありません。また、論理的に筋が通ってさえいれば、方法はどうであれ、誰もが必ず正しい結論にたどりつく。しかもそれは、社会の動きにも時の流れにもまったく影響されず、人によって解釈が分かれることもない。

そして、論理を積み上げて得られた結論は、年齢や性別、社会的地位、資産といったものにはいっさい関係がなく、たとえ中学生が考えたことであっても、すべて等しく尊重される。数学は万人に対して平等なのです。

このかくもすばらしい数学というものを、すばらしいんだよと伝えるためには、奇をてらう必要はまったくありません。ですから、授業中の私は、ほとんどの時間を使って基本的なことを話しています。

証明した定理が、見えないところまでつじつまが合っている

そんな「論理の積み上げの威力」を、生徒たち自身が実感しやすい授業として、高校1年生の「整数」の授業を紹介しましょう。

整数は中学2年でも一度学ぶので、高1の授業はその第二弾。初回はそれこそ中2どころか小学生でも知っているようなところからスタートします。

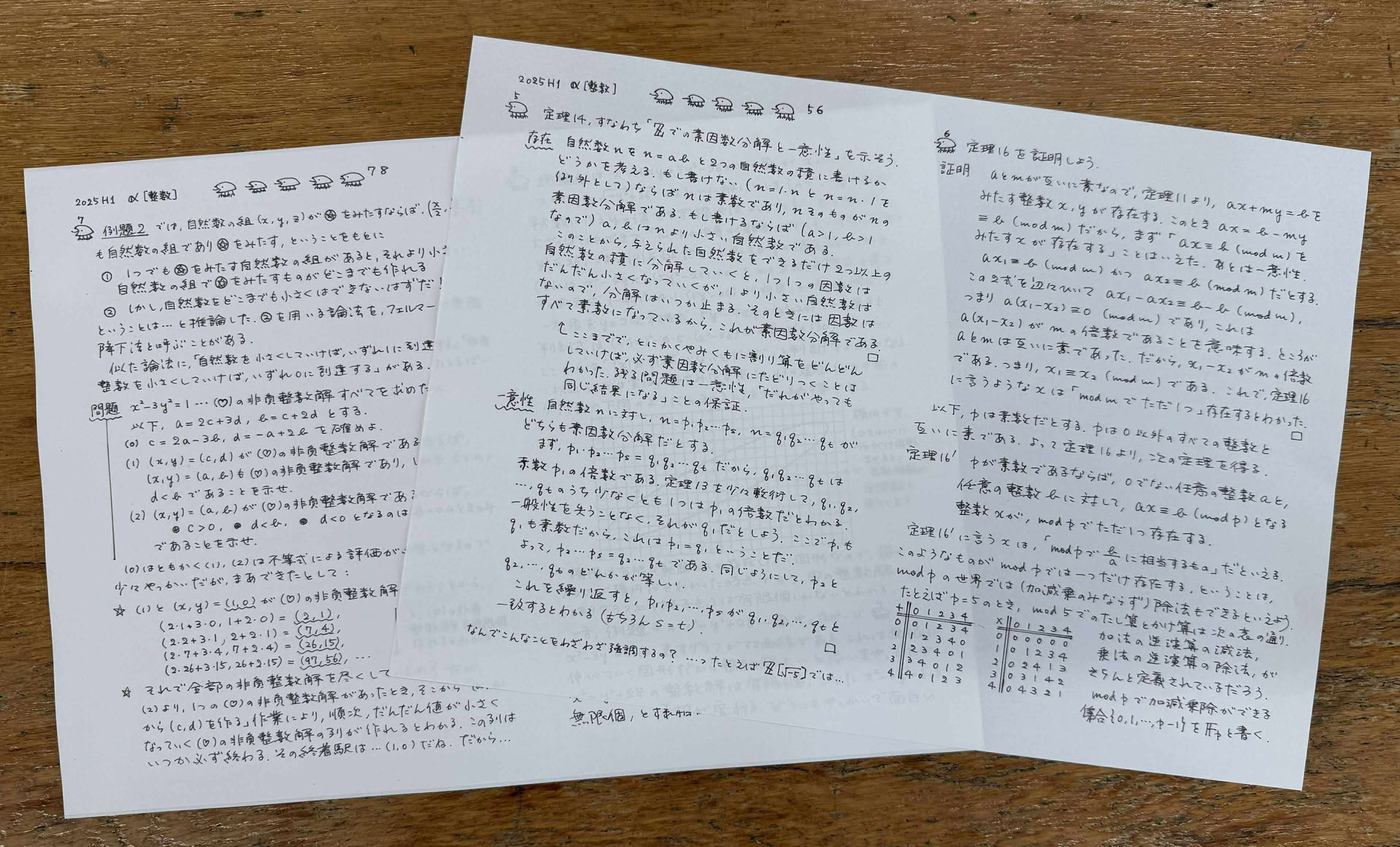

そして、「除法の原理」「自然数からなる集合の最小元の存在」「互いに素な整数に成り立つ定理」「素因数分解の存在と一意性」と、ひとつひとつ証明し、きちんと定義することを積み重ね、組み立てていくのですが、そのうちになんだかすごいことになっちゃうわけです。いつのまにか、とんでもないところまで行けてしまう。この感じを味わい楽しんでもらえたらいいなあ。

もちろん整数の内容がわかることは大事です。8回の授業と8枚のプリント教材で、それはしっかり伝えていく。でも、内容の正確な理解ということなら、その気になったときに後からやっても全然かまわないのですよ。それよりも何よりもここでつかんでもらいたいものがある。それは、数学という学問の持って行き方、構築のされ方です。見ることも触ることもできないものを、どうやってつくり上げるのか、それを感じさせたいのです。

授業の後、感想を聞いたら「毎授業、数学している感じがあって楽しかった」という声がありました。がんばって証明した定理が、普通には見えないところまでつじつまが合っていることに気づき、「ちょっと感動した」とも。論理的な証明をいちいち要求してくる面倒くさい学問が1つぐらいあってもよかろうと感じるのはこんなときです。

「整数」の教材プリント。リンクは、授業進行などのコメントを詳細に記入した原本。

「整数の問題を解くために整数を知っているだけでは不十分。フェルマーの大定理もそう。世界を広げなければいけない」

ユークリッドが「定規とコンパスによる作図」に込めた意味

初等幾何学の問題を考えるときにも、同じことが言えます。そこで高校入試を受けて入学してきた編入生への「作図」の授業をご紹介したいと思います。作図という単元は、中学の教科書にも必ず載っていますが、生徒に聞く限りではそんなに重点的に教わってきてはいないようです。

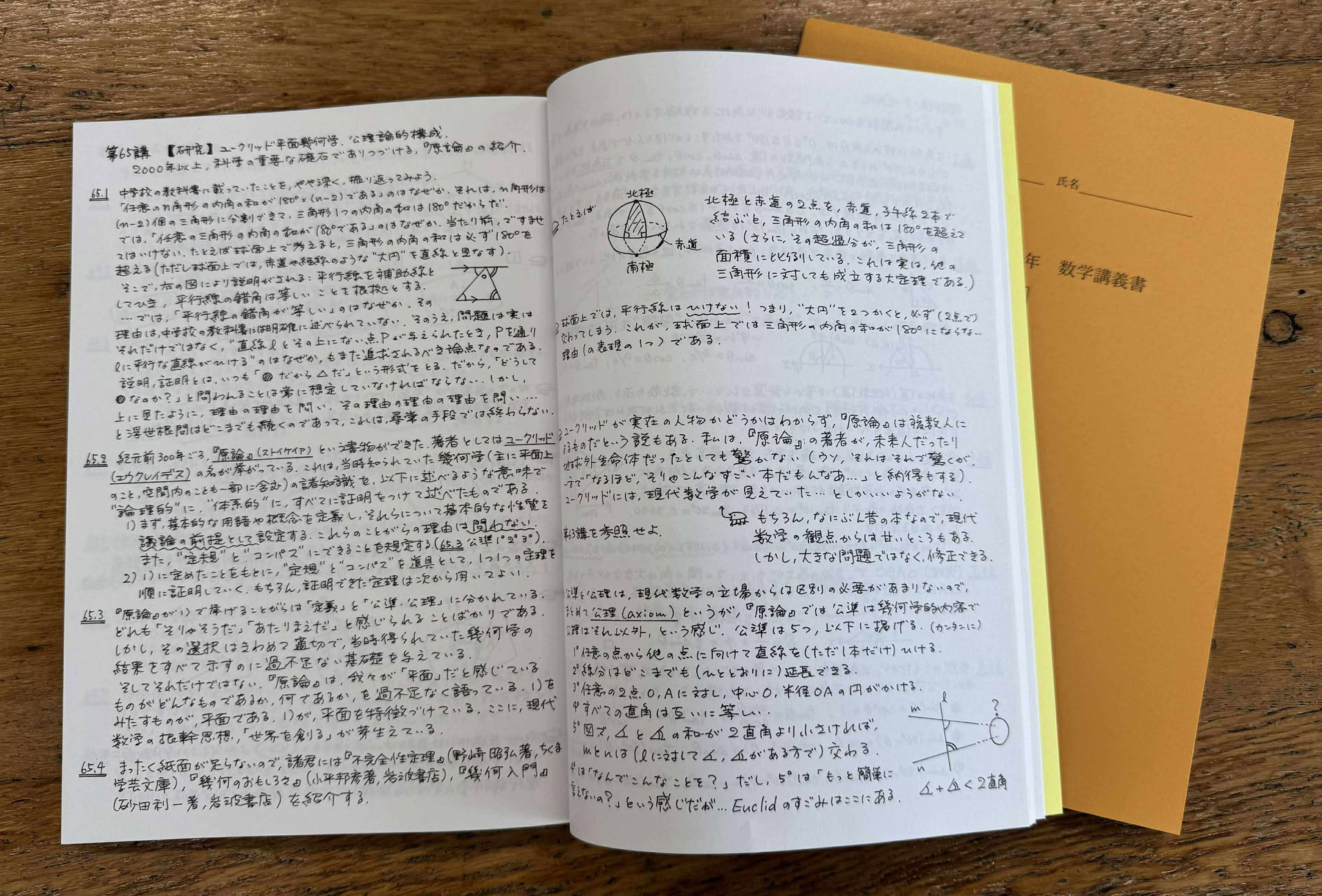

そんな彼らに対して、授業では、紀元前300年ごろにユークリッドによって書かれた数学書『原論』を紐解きつつ、中学の教科書に載っていたことをやや深く振りかえることから始めます。

『原論』では、まず定規とコンパスにできることを規定します。作図をする際定規に許されるのは、平面上に2点が与えられたとき、その2点を通る直線をつくる作業であり、コンパスに許されるのは、平面上に2点O、Aがあたえられたとき、Oを中心にAを通る円をつくる作業である、と厳密に。

ここからわかるのは、ユークリッドは平面内で決着をつけようとしていることです。だから、コンパスで円を描いたあと、開き具合を変えずにコンパスを空中移動させて他の場所に等しい半径の円を描くというごく普通の使い方が、『原論』では想定されていないのです。ユークリッドのコンパスは、平面から持ち上げた途端閉じてしまうとイメージするとわかりやすいかもしれません。

教科書では普通に許されていることが、ユークリッド的にはNGなんですね。

実はユークリッドが「定規とコンパスによる作図」という手法に込めたかった意味は、数学で思考の対象とする「空間」とは何か、その把握はどうするのかという問題意識につながる非常に重要なものです。そこには数学的な準備と約束事によって「世界を創る」という現代数学の根幹思想がすでに芽生えている。ユークリッドさん、あなたには現代数学が見えていたのですか? と聞きたくなります。

これをなんとか生徒にわかってもらいたい。でも、授業の導入の冒頭の数分で数学的に正しく伝えようとすることはどう考えても無謀すぎる。

どうしたものかとあれこれ考えた結果、ここでは「垣間見せる」ことに意義があるのではないかと思い直し、授業の目標を変更することにしました。「なんだかわからないが松野が一生懸命に語っていた。だからたぶん数学的に重要なんだろうなあ」と感じてもらえればそれでよしとしたのです。

他者が真剣に大事そうに楽しそうに語っていることって、ちょっと気になるものですよね。わからないながらも頭の片隅に飼っておき、前に進みながらいつかふとわかる時がくるのを待つ。これも大切なことだと思うのですよ。

もちろん、そうなってくれるためには、聞く側にある程度の理知と優しさが必要です。学習における心の余裕も、ともに学ぶ仲間の存在も欠かせないでしょう。でもまあ、そこは大丈夫、彼らにはできると思っています。だって、ここは開成ですから。

「作図」の教材プリント。ユークリッドの『原論』にまで立ち戻り平面幾何学を展開する。リンクは原本。

定規とコンパスだけで、線分を移動する。作図方法の違いと、その意味に生徒から感嘆の声が上がる。

生徒たちに論理の積み上げの威力を実感させる

さて、「論理の積み上げの威力」のお話に戻りましょう。

『原論』は、公理や定義など証明なしに使える前提となるルールから出発して、「命題1」「命題2」……と、命題を1つずつ証明していくという形式で進んでいきます。命題は証明するまでは未知のものですが、証明したあとは、その後の命題の証明に自由に使うことができます。逆に言えば、「命題2」の証明には、証明済みの「命題1」しか使えません。

つまり我々は、命題2の「線分の長さを保って他の場所に移せる」ことを、命題1の「与えられた線分を一辺とする正三角形を作図できる」ことを使って示さなくてはならない。

正三角形しか描けない状態で、いったいどうすりゃいいんだい、と思いますよね。

できあがった作図は、とても見事なもので、後から見れば「そりゃそうするよね」と思えてしまうけれども、どう考えてもこれを発見するのは大変です(上記の「〈授業動画〉コンパス機能の拡張」を参照)。

まあここは、よくぞこんな方法を思いついたものだ、昔の人って頭いいね、と感嘆するのが正しい態度でしょう。人類が積み重ねてきた叡智を感じ取ってもらえればそれでいいんじゃないかなと思います。

ともあれ、命題2で「こっちの線分をあっちへ移せるぜ」と証明できたことで、命題3からは、コンパスを空中移動させずとも、線分を移せることを前提に話を進められるようになったというわけです。

このあたりを教えるときに、「モンスターが出てきたら倒しておけ」とみんなに言うことがあります。なぜなら一度倒したモンスターは、次から仲間になっていっしょに戦ってくれるから。

命題をひとつひとつ証明して論理を積み上げていくことは、便利な道具や頼もしい仲間を増やしていくことに近いのかもしれません。