数学オリンピックの金メダリストが、印象に残っているという

証明をつくる授業をいくつか紹介しました。

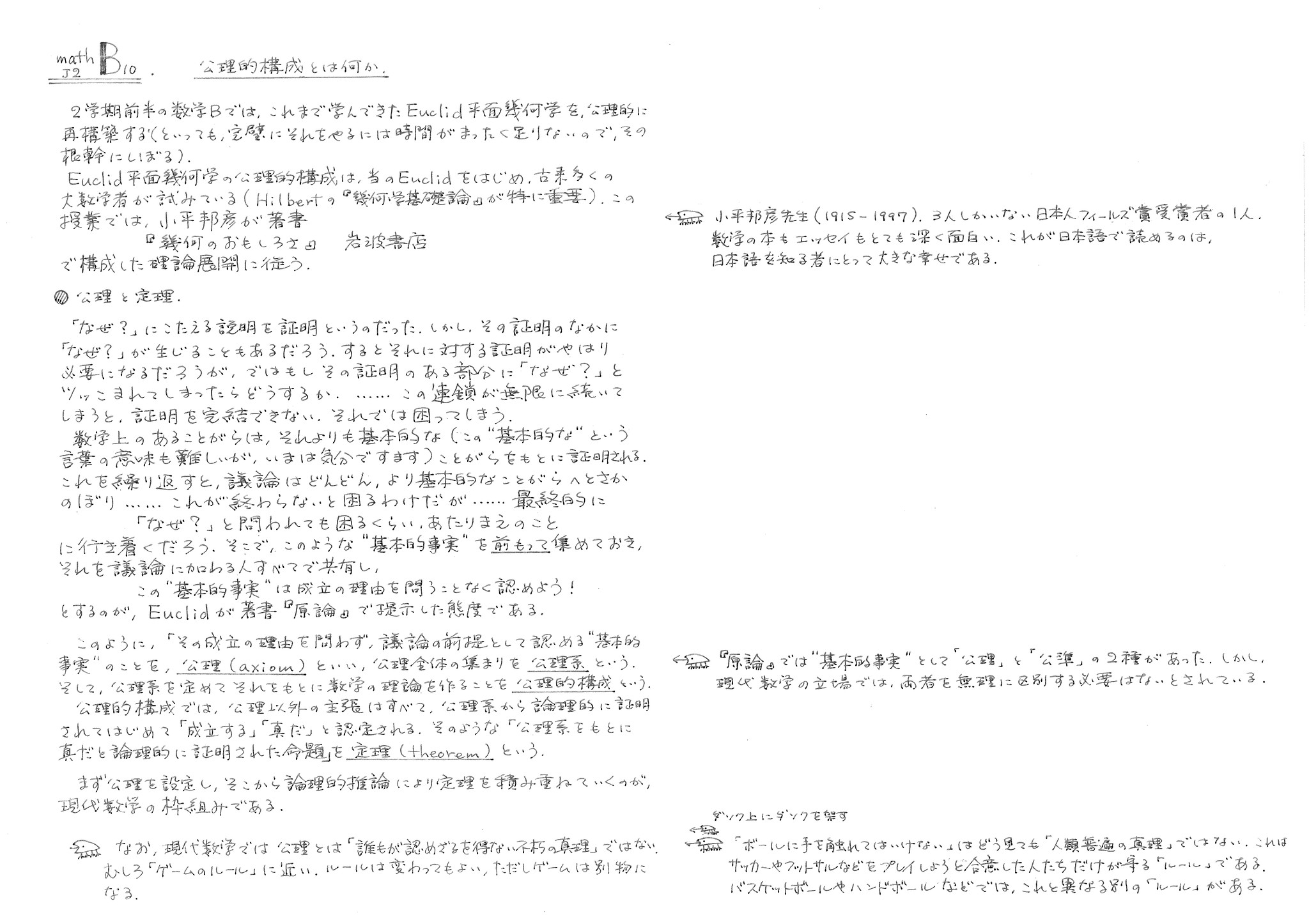

その証明の中に「なぜ?」が生じ、それを証明するとまたそこに「なぜ?」が生まれ……とどんどん遡ってしまうことは考えられないでしょうか。たとえば、「なぜ三角形の内角の和は180度なのですか?」→「それは、平行線の錯角が等しいからです」→「では、なぜ平行線の錯角は等しいのですか?」……これが無限に続いてしまうと、証明は完結できず、困ったことになってしまいます。

そこで説明のしようがないほど当たり前の基本的事実については、議論の前提として、成立の理由を問わずまず認めてしまい、この基本的事実を「公理」と呼ぶ。公理的構成とは、公理によって数学の世界をつくり出す考え方のことです。生徒たちは、中学1年でも2年でも、この考え方について学ぶことになります。

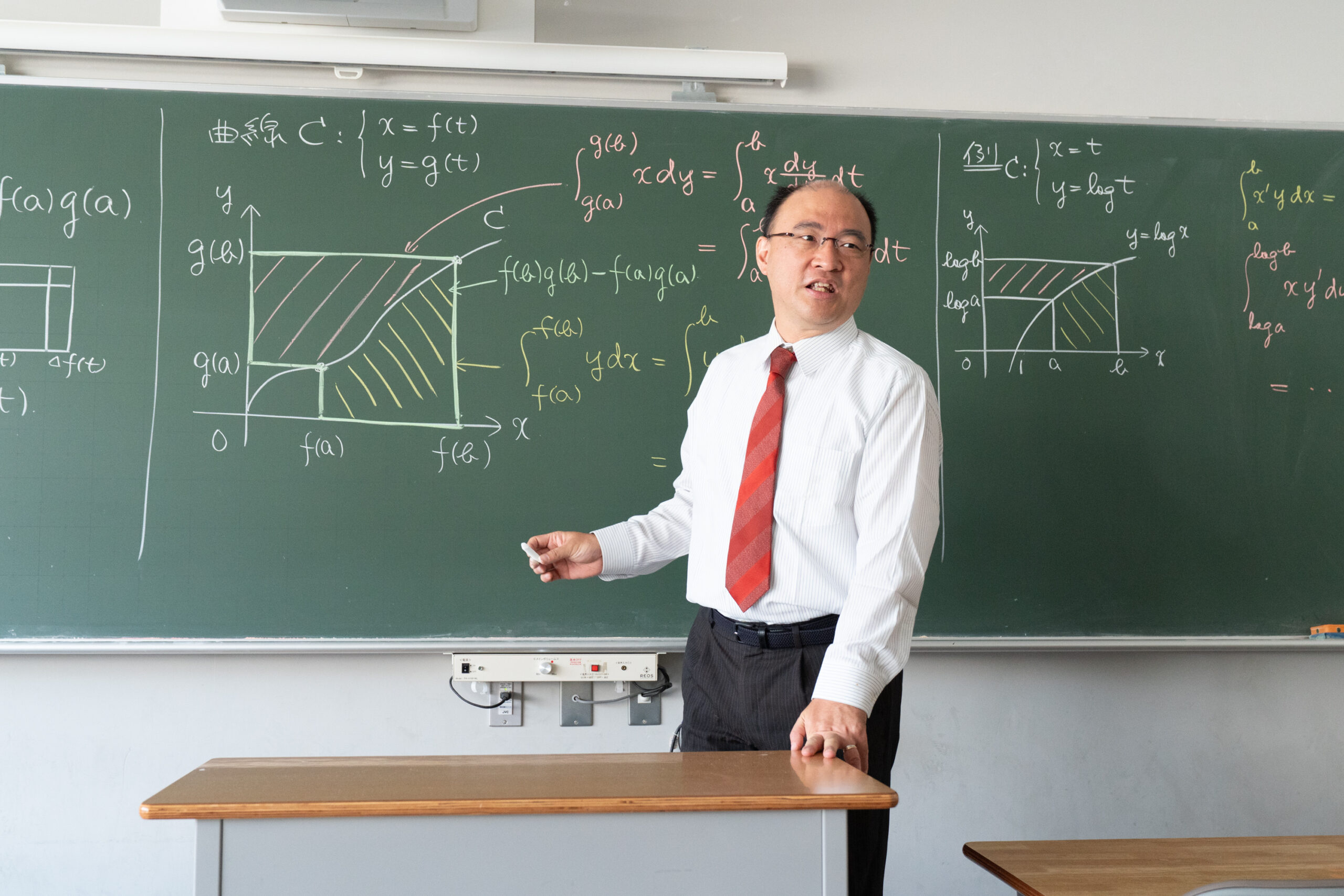

ぼくの授業では教科書は使わず、プリント教材で進めます。毎回の授業のポイントと解く問題を1枚にまとめて開始時に配付。「今日やることは要するにこれなんだ」と最初から最後まで見通せるこのスタイルは、開成生の気性にあっているように思います。

卒業後、数学や自然科学の分野で活躍している卒業生に、これまでに何回か、ぼくの授業で何が印象に残っているか、今の研究に何が役立っているか、と尋ねたことがあります。

そのこたえは驚くほど同じで、この「公理によって数学の基盤を作る」という考え方や、「公理的構成(公理を用いた数学の理論の構築)」に関する授業だったのです。

「公理的構成とは何か」の教材プリント。数学や自然科学の分野で活躍している卒業生の多くが印象に残っているという

国際数学オリンピックの金メダリストで、現在数学科で学んでいるある卒業生は、「なぜ?」をたどっていくうちに、「数とは?」「直線とは?」という答えようのない問題に突き当たってしまったといいます。「果てしないのではないか」、「自分のやっていることは空虚なのではないか」という恐れを強く感じていた中学2年のとき、彼はぼくの教材プリントで「公理的構成」の考え方に出合いました。

「数学でも議論の出発点を自分で決めていいということを知り安心できたし、数学という学問が依って立つその根幹がしっかりしていることに感銘を受けた」そうです。そして、「自分は数学をやっていいんだ」と思えたと。私は彼ほど真剣に、数学の、そして自身の立脚点のことを考えたことはなかったのです。だからすごくびっくりし、反省もし、そして感動しました。開成生はすごいです。

現在は、数学の論理的土台をつくる分野である「数学基礎論」を自身の専攻の大きな柱の1つとして、数学の勉強を続けています。

もう1人は、生物化学の分野で卓越した業績をあげている研究者。彼は大学院時代、学際的な研究を進めるにあたって、それまでにない新しい手法や発想が必要になる場面をたくさん経験しました。そんなとき力になったのが、「公理とは絶対的・普遍的な真理ではなく、議論する人たちの間での約束事にすぎない。ゲームのルールは自分たちがいちばんやりやすいように、そしてゲームがいちばん楽しくなるように決めてよい」という中1で出合った公理的構成の考え方だったと振り返ります。

研究の現場、真剣勝負の場で、極めて抽象的な考え方が実効力を持つ。私自身がこの上なく勇気づけられる、そんな言葉でした。

2人とも、それぞれの分野でイノベーティブな活躍をしています。授業のなかで受け止めたものを、大切なものだと悟り、その上に自分の好きなものをしっかり打ち立てた彼らは本当にすごいと思います。

初見で思いつけなくても、解法のエレガントさを味わう

授業では教科書は使わず、1時間の授業につきプリント教材1枚を基本にしています。過去にはいろいろ試みましたが、今のぼくはこうです。その日の授業のポイントと授業中に解く数題の問題を1枚にまとめ、授業開始時に配付。「今日やることは要するにこれなんだ」と最初から最後まで見通せるこのスタイルは、開成生の気性にあっているように思います。

ぼくの授業への生徒の感想のなかに「1回の授業で、講義と問題演習がバランス良く完結しているのがよい」とか「授業の構成がしっかりしていてわかりやすい」みたいなものが結構あります。これは、授業というよりプリント教材への評価という意味合いが強いのではないでしょうか。

一方「もっと問題演習を増やしてもいいのでは?」とか「オマケ問題的な難問を解きたい」といった要望も少なからずあります。限られた時間のなかで悩ましいところなのですが、中1から高2までの授業は、基本的なこと、本質的なこと、数学的に大切なことの繰り返しがいいのではないかとぼくは考えています。もちろん受験勉強はいつか必要になりますが、そこに至るまでの基礎をおろそかにしないことが何よりも大切。大学受験を意識した勉強は最後のオマケ、それは基礎の理解からおのずからできることです。それに問題を鮮やかに解くことに関しては、彼らは必要になれば自分でいくらでもできるんですよ。なので、その部分は本人を信頼してまかせちゃってよさそうに思います。

ぼくの教材プリントには「ダソクくん」というキャラクターが登場します。当初は蛇足、余計なことをしゃべるという設定で、ヘビに足がついているキャラでした。ところが、ぼくの画力の低さもあって、何匹も何匹も書いているうちにオリジナリティを確保してしまい、よくわからない生き物となって今に至っています。

ダソクくんの役回りは、大きく分けて2つ。1つは、授業では解説しきれないディープな数学的背景や理論をぼくの代わりに喋ってもらいます。もう1つはぼくの正直な感想。参考書などには問題演習の解答例として、試験本番では絶対思いつけないような天才的な解法が当たり前のように書かれていることがありますよね。これって、無駄に自信を失わせるだけ。そんなときは、ダソクくんに「こんなの初見で思いつけなくてもいいから、エレガントさだけでも味わっておきな」などと言わせます。すごい発想に触れて、「自分もそうできなきゃいけない」と思うことは不幸ですからね。もう20年くらい使っていますが、教室に行くと黒板にダソクくんの絵が描いてあったりすることも。LINEスタンプをつくってくれた生徒もいました。

松野先生の教材プリントに登場するキャラクター「ダソクくん」。

授業では解説しきれないディープな数学的背景や理論などを、松野先生の代わりに喋らせている。

教材の評価は高いが満足はしていない、ずっと改訂し続ける

教材プリントは年がら年中改訂しています。生徒の反応や時代の変化に合わせて内容を更新するという面はもちろんありますが、純粋に自分のつくった教材が不満でしかたがない。それで、あっちを直したり、こっちに手をいれたりせざるを得ないのです。

開成では中高6年間持ち上がることが多いので、自分が以前つくったプリントを6年ぶりに読み直す機会も少なくありません。そんなとき驚くのは、今、同じ内容を伝えようとすると、時間が全然足りないことです。

6年の間に、こちらも勉強をするので同じ単元でも言いたいこと自体がかなり増えているということもあるし、時代が進むなかでアップデートしていかなくてはならない情報もある。「今のコンピュータならこういうことができるよ」みたいな記述は全面的に書き換えが必要になります。でも技術的なことよりも何よりも、6年もたてばやっぱり人間が変わる、ぼくも生徒たちも。これが大きいように思います。

そんなに改訂ばかりしているのなら、手書きなんてやめてパソコンを使えばラクになるじゃないか、と思われるでしょうね。じつは着任した頃は活字で組んでいたんですよ。でも、そうすると1枚あたりの情報量がなくなりすぎて生徒の吸収が悪くなってしまう。それで現在のような手書きプリントを年中改訂するスタイルになりました。

たぶん、ぼくは、この仕事を続ける限りプリントを改訂し続けるんだろうなあ。

教材プリントは年がら年中改訂しています。生徒の反応や時代の変化に合わせて内容を更新するという面はもちろんありますが、純粋に自分のつくった教材が不満でしかたがない。それで、あっちを直したり、こっちに手をいれたりせざるを得ないのです。